Cela fait plus de 100 ans qu’on enregistre des disques. Mais quelles ont été les étapes importantes dans le changement du processus de fabrication d’un disque ? Tour d’horizon.

Avant-propos : cet article n’a pas la prétention d’être exhaustif, ni d’une rigueur scientifique et technique irréprochable. Son but est seulement d’aborder de façon globale l’évolution des procédés d’enregistrement et de production des disques au cours du XXe siècle, et d’en donner un aperçu vulgarisé pour les néophytes en la matière.

Sommaire

Les origines

Thomas Edison invente le phonographe en 1877, appareil qui permet d’enregistrer des sons sur cylindre (d’abord en étain puis en cire), par principe de gravure. Emile Berliner propose dans la foulée le gramophone qui enregistre sur disque en métal. C’est ce dernier support, beaucoup plus simple à fabriquer en quantité, qui va perdurer.

En 1906, on passe à l’enregistrement électrique avec des microphones (jusqu’alors, c’était le cornet du gramophone qui captait le son), et des graveurs électriques pour la réalisation de disques.

En 1928, le cinéma devient parlant avec Le chanteur de Jazz, grâce à l’enregistrement par phonographie.

1948 voit la naissance du disque vinyle à microsillons.

La première moitié du XXe siècle jusqu’au milieu des années 50

L’industrie du disque est déjà en plein essor depuis les années trente avec des enregistrements de jazz, de blues, de country, de chanson. Le procédé est encore rudimentaire, et l’enregistrement se fait en direct. C’est-à-dire que l’ensemble des musiciens jouent en même temps et tous les sons sont captés par un, voire deux micros maximum.

Si un instrument doit effectuer un solo, il s’approche du micro. C’est par exemple le cas dans les orchestres de jazz : chaque cuivre qui vient prendre le solo vient se positionner plus près du micro. La prise de son est par conséquent très liée à l’acoustique de la pièce où tous les musiciens sont regroupés et jouent ensemble. Le son est simultanément gravé sur disque. S’il y a une erreur dans la prise, tout le monde doit reprendre.

Pour illustrer cette période, voici un extrait du film HonkyTonk man (1982) de Clint Eastwood qui raconte le parcours d’un chanteur de country pendant la grande dépression. Dans cette scène, durant l’enregistrement d’une chanson, le chanteur joué par Eastwood est pris d’une quinte de toux liée à sa tuberculose, et ne peut continuer le morceau. C’est le deuxième guitariste (joué par le chanteur de country Marty Robbins) qui prend le relais et assure le deuxième couplet, sur indication du producteur situé dans la cabine dite “control room”. D’autres films, comme “Walk the line” ou “O’Brother” par exemple, illustrent bien cette façon enregistrer.

On voit bien qu’il n’y a pas de mixage à posteriori. Les différents éléments sont équilibrés une bonne fois pour toute, enregistrés en même temps, et on ne peut pas y revenir ensuite.

C’est un certain Les Paul qui va trouver le moyen d’y remédier…

Les années 50-60 : La révolution du multi-pistes

Outre ses talents de guitariste, et le fait qu’il a donné son nom à une des plus célèbres guitares de l’histoire du rock, Les Paul était aussi un bricoleur de génie. En plus d’avoir mis au point le procédé d’amplification de la guitare par un micro-aimant positionné juste sous les cordes, il a également trafiqué ses magnétophones à bande en y rajoutant une deuxième tête d’enregistrement, inventant ainsi le principe du multi-pistes.

En 1955, Ampex commercialise les premiers magnétophones 2 pistes. C’est ce nouveau dispositif qui est désormais utilisé pour les enregistrements en studio, la gravure sur disque ne se faisant maintenant que dans un deuxième temps (on parle de “mastering”).

Au début des années soixante, les Beatles enregistrent leur premiers singles sur 2 pistes. En 1963 ils passent sur 4 pistes. C’est sur ce format qu’ils vont enregistrer quelques chefs d’œuvres, notamment Revolver ou Sgt. Pepper. Mais forcément, lorsqu’on écoute ces albums, on se rend compte qu’il y a bien plus que 4 instruments par chanson. Alors comment faisaient-ils ?

Il utilisaient le procédé de “réduction” qui consistait à rejouer la bande enregistrée, et mixer 2 pistes pour n’en faire qu’une en la couchant sur une 2ème bande. Ainsi, ils récupéraient une piste supplémentaire pour pouvoir ajouter d’autres parties enregistrées. Ça ne s’appelait pas encore “overdubbs” mais c’était le même principe. On ne pouvait pas faire cela indéfiniment car à chaque réduction, on perd une génération de bande et on rajoute du bruit de fond.

Néanmoins, cela a permis de produire des orchestrations complexes, et surtout à un même musicien de jouer plus instruments sur un même morceau. C’est à partir de cette période que Paul McCartney prend l’habitude d’enregistrer ses parties de basse après tout le monde, une fois que la plupart des instruments ont été couchés sur bande. Alors que sur les premiers albums, il jouait et chantait en même temps, là il va pouvoir se concentrer exclusivement sur la ligne de basse et en sortir de véritables mélodies, superbes contrepoints au chant et instruments solos.

Pour illustrer comment avec seulement 4 pistes il était possible de produire une construction élaborée, voici le morceau Sgt Pepper avec chacune des 4 pistes finales isolées. On découvre ce qu’elles contiennent, après qu’il y ait eu les fameuses “réductions” :

L’étape suivante va consister à augmenter le nombre de pistes, et à mixer non plus en mono, mais en stéréo…

Les années 60-70 : L’aventure de la Stéréo

A partir de l’album blanc en 1968, Les Beatles passent à 8 pistes, pas forcément pour rajouter de multiples orchestrations, mais pour mieux isoler les instruments et éviter des générations de bandes. Les années 70 verront les studios s’équiper en 16 puis 24 pistes, ce nombre restant tout de même encore insuffisant pour des compositions nécessitant de nombreuses pistes, à l’instar du chef d’oeuvre de Queen Bohemian Rhapsody. En effet, sur ce morceau, le procédé de “réduction” appelé alors “sub-mix” fut encore largement utilisé afin de recréer les chœurs d’opéra par enregistrements successifs des 3 chanteurs Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor. Et ce, jusque sur huit niveaux par endroits, à tel point que les bandes, initialement opaques, deviennent transparentes au fil des séances de travail, perdant leur couche d’oxyde à force de passages sur les têtes d’enregistrement.

Mais la vraie révolution des seventies a été la stéréo

Dès le milieu des années 60, plusieurs albums sont mixés en stéréo en plus du mix mono. C’est notamment le cas de Revolver et Sgt Pepper entre autres. Mais à cette époque, c’est le mono qui prévaut, et la stéréo n’est perçue que comme une expérimentation annexe. Les Beatles n’en comprennent pas (encore) l’intérêt, ils demandent : “à quoi ça sert de mixer sur 2 enceintes ? c’est 2 fois plus fort ?”. Ils n’accordent que peu de temps aux mix stéréo, qui sont effectués à la vite et sans réelle cohérence. Il faudra attendre 2017 pour que Giles Martin (le fils de George) réalise un mix stéréo de Sgt. Pepper digne de ce nom, en s’inspirant du mix mono de son père.

L’utilisation réfléchie de la stéréo commence vraiment à la fin des sixties, notamment avec Jimi Hendrix et son ingénieur du son Eddie Kramer, qui exploitent au maximum les possibilités offertes par cette spatialisation du son. A ce titre, le double album Electric Ladyland est un véritable chef d’oeuvre en matière d’innovation sonore, non seulement en matière de stéréo, mais aussi quant à la recherche de nouveaux sons, dont par exemples les effets d’echo, ceux de cris de mouettes dans 1983…a merman I should turn to be obtenus grâce au larsen d’un micro d’ordre, ou encore le phasing sur House burning down issu de plusieurs magnétophones combinés. Hendrix a constamment repoussé les limites d’enregistrement en studio, demandant à Kramer de reproduire les sons “qu’il entendait dans sa tête”. Il ira d’ailleurs jusqu’à créer ses propres studio “Electric Lady” mais dont il ne profitera pas vraiment, partant pour d’autres cieux de façon prématurée.

Dans le sillage du génial gaucher, les artistes de la planète rock vont emboîter le pas, et durant les années 70, les studios d’enregistrement seront le terrain de jeux des musiciens qui vont tester toutes les nouvelles inventions électroniques, à commencer par les premiers synthétiseurs qui font leur apparition.

Parmi les plus notoires, Pete Tonwshend utilise un oscillateur dans Baba O’Riley et Won’t Get Fooled again sur l’album Who’s next (1971). Ces “boucles” seront d’ailleurs un casse-tête à reproduire en live, jouées sur des bandes, sur lesquelles Keith Moon doit se synchroniser avec un “click”, ce qui explique son jeu au casque.

Mais s’il y a un groupe qui expérimente le plus en studio, et qui va devenir emblématique d’une production sophistiquée et léchée, c’est bien Pink Floyd, dont le célébrissime Dark Side of The Moon (1973), enregistré et produit par Alan Parsons, restera pendant longtemps l’étalon-test pour les chaines Hi-Fi.

Sur la vidéo ci-dessous, la partie qui concerne plus particulièrement l’enregistrement en studio débute à 6:10

Si Pink Floyd est resté dans l’histoire du rock comme le groupe phare de l’ère de la stéréo, quelques années plus tard, un autre groupe anglais, Dire Straits, sera celui de l’ère du disque laser.

Les années 80-90 : L’ère du numérique

La décennie qui suit va connaitre, elle aussi, une révolution en matière d’enregistrement sonore : on passe de l’analogique (qui retranscrit de manière continue le signal audio) au numérique (qui “découpe” le signal audio en plusieurs valeurs, donc “numériques”).

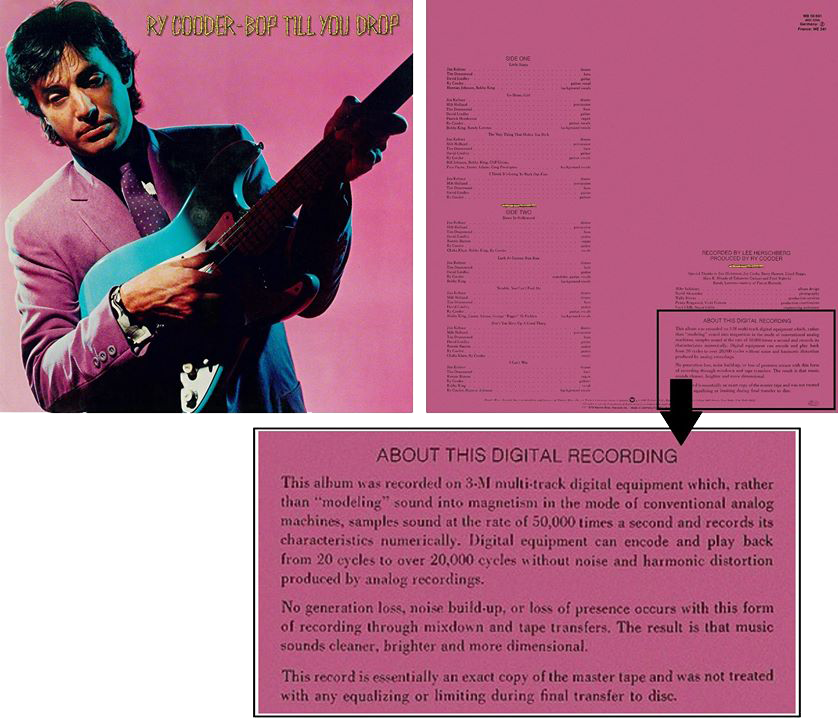

Le premier album enregistré en numérique par une grande maison de disques (en l’occurrence Warner) est Bop till you drop (1979) de Ry Cooder.

Ce procédé devient la norme pour les années à venir. Plusieurs avantages sont avancés : une restitution soi-disant plus fidèle du son, pas de perte lors de copies, pas de bruit parasite (souffle), plus de problème de générations de bandes, pas de limitation du nombre de pistes, une conservation des supports annoncée comme éternelle, etc…

Mais à l’inverse, ses détracteurs lui reprochent un manque de chaleur, ce côté “organique” qui caractérise l’analogique. La production typique des années 80 est souvent jugée trop froide, trop propre, manquant d’âme et de tripes.

Dans la continuité de l’enregistrement numérique, le support même du disque change : c’est l’arrivée du CD (pour “compact disc), appelé aussi à ses débuts “disque laser” en référence au faisceau de la platine qui lit les informations, à la différence de l’aiguille/diamant qui lit le microsillon sur une platine vinyle.

L’un des groupes qui va promouvoir cette nouvelle technologie est Dire Straits. Bien que ne jouant pas particulièrement une musique à tendance électronique des années 80, ce sont eux qui vont accompagner la campagne de promotion de Philips avec la sortie de leur album Brothers in arms en 1985. Le morceau titre sort en single sur le premier maxi-CD de l’histoire. On note également que le support CD offre plus de place que le vinyle où les chansons sont raccourcies par rapport à la version CD.

Le single Money for nothing symbolise à lui seul cette période des eighties: le clip tourné en images de synthèse (révolutionnaire à l’époque) passe en boucle sur la chaîne musicale MTV (alors que les paroles de la chanson s’en moquent allègrement !)

Dans la deuxième partie des années 80, les disques des décennies précédentes sont petit à petit “numérisés” et ressortent en CD. On voit ainsi apparaitre des mentions du type AAD sur des pochettes, qui sont maintenant devenues des “livrets”. A pour “analogique”, D pour “digital”.

-

La première lettre désigne le support sur lequel ont été enregistrés les musiciens

-

La deuxième lettre indique le support sur lequel a été mixé l’album

-

La troisième lettre représente le support de diffusion, en l’occurrence le CD

C’est pourquoi tous les albums sortis avant 1980 environ sont AAD, et que beaucoup à partir du milieu des eighties sont DDD. Dans le cas d’un remix, on peut avoir un ADD. En guise de clin d’œil, Aerosmith a indiqué le sigle AAA pour son album Get a grip en 1993, non seulement sur le vinyle, mais aussi sur le CD, ce qui est évidemment impossible.

Cette “blague” est symptomatique d’un désir de retour aux sources qui se dessine à l’aube des années 90 : de nombreux artistes délaissent la production sans aspérités des années 80 pour revenir à des enregistrements plus “organiques”. Lenny Kravitz ressort les consoles de mixages des années 60, les guitares vintage connaissent une renaissance, et même David Gilmour utilise à nouveau ses vieux effets des années 70, dont la fameuse “Big Muff”, dans le sillage du mouvement grunge qui revient à un son plus brut et plus sauvage.

Dans sa carrière solo débutée en 1996, Mark Knopfler revient lui aussi à ses anciennes guitares, ses anciens amplis, et choisit une voie que beaucoup d’artistes vont emprunter : combiner le meilleur des 2 mondes, la chaleur de l’enregistrement analogique, et la souplesse du mixage numérique.

Les parties de base (guitares-basse-batterie) sont enregistrée sur bande analogique. Le mixage est effectué sur le logiciel Nuendo. Certains overdubbs sont également enregistrés via ce procédé. A chaque nouvel album, son claviériste et co-producteur Guy Fletcher donne des informations sur ces coulisses de studio dans son blog.

Pour illustrer les possibilités qu’a offert le numérique, cette vidéo où Thomas Dolby dissèque son morceau 17 hills, sur lequel Mark Knopfler a enregistré de nombreuse prises de sa partie de guitare. Le logiciel Pro Tools permet de gérer les différentes versions, de les comparer, de revenir en arrière, d’annuler, de faire des copié/collé etc…choses soit impossibles, soit très compliqués à l’époque de l’analogique.

Beaucoup d’artistes travaillent ainsi désormais, tentant de retrouver le son qui a fait les grands chefs d’œuvre tout en bénéficiant des facilités qu’offrent les nouvelles technologies. La technique se remet au service de la création, et c’est une bonne chose.

Les années 2000 : Le Home Studio accessible à tous

Après l’équivalent d’une centaine d’années d’évolution et de transformations, l’industrie du disque se trouve confrontée à l’aube du XXIe siècle à l’avènement d’Internet qui bouleverse tous les secteurs économiques, et le monde de la musique n’est pas épargné.

Outre le phénomène du téléchargement qui fait chuter les ventes de disques depuis bientôt 20 ans, et qui est un débat complexe, nécessitant bien plus qu’un simple article, le développement d’Internet et des plateformes type YouTube a surtout décuplé la possibilité de produire facilement de la musique d’une qualité professionnelle…depuis chez soi.

Déjà dans le milieu professionnel, il n’est pas rare depuis les années 2000 qu’un musicien invité sur l’album d’un autre, reçoive un prémix par mail ou transfert quelconque, enregistre sa partie chez lui et la renvoie par le même biais. On obtient ainsi une “collaboration musicale” sans que les personnes ne se soient rencontrées physiquement, chose impensable les décennies précédentes. Je ne parle pas ici des cas particuliers où des musiciens ont enregistrés avec des personnes après leur décès. Ce procédé ne date pas d’aujourd’hui et avait déjà été utilisé avant, que ce soit les Doors illustrant musicalement des poèmes de Morrison sur An american prayer en 1978, ou les musiciens de Queen accompagnant Freddie Mercury sur l’album posthume Made in heaven en 1995 , ou encore les Beatles se réunissant virtuellement autour de John Lennon pour Free as a bird en 1995 également, et dans un autre style Charlie Parker accompagné par des musiciens en 1988 sur la bande son du film Bird de Clint Eastwood. Tous ces exemples (il y en a d’autres) n’étaient “que” des anciennes bandes retrouvées, et mixées avec de nouveaux enregistrements par le principe d’overdubs, rien de nouveau par rapport à l’enregistrement d’un disque classique (si ce n’est l’absence du musicien ayant enregistré la première piste).

Non, ce qui change réellement la donne depuis environ 10-15 ans, c’est le fait de ne plus être obligé nécessairement de passer par un studio professionnel pour réaliser un enregistrement de qualité. La démocratisation des technologies (logiciels, matériels, échanges, diffusion) et l’essor exponentiel de réseaux sociaux offre la possibilité à tout un chacun de diffuser sa musique au monde entier.

Plus besoin de magnétophones à bandes ou numériques, de table de mixage, et même parfois plus besoin de micros ! On peut par exemple enregistrer une guitare électrique ou un synthétiseur directement en USB!

Mieux encore, il existe des logiciels avec “instruments virtuels” qui permettent de modéliser les sons souhaités et de composer ses mélodies sur son clavier d’ordinateur…Le terme générique désignant ce type équipement est “DAW”, acronyme anglophone signifiant “Digital Audio Workstation”, soit littéralement “station audionumérique “.

C’est à la fois formidable en terme d’accès équitable et universel à la culture, et en même temps un peu nivelant le tout dans un maelström global plus ou mois consensuel où tout semble se ressembler de près ou de loin. Le paradoxe est que si aujourd’hui tout le monde peut facilement s’enregistrer et se “publier”, il devient extrêmement compliqué de se démarquer. On ne compte plus le nombre de jeunes groupes talentueux sur le net, mais il y en a tellement…comment émerger ?

Est-ce que des groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones arriveraient à se faire connaitre facilement de nos jours ? Difficile d’avoir une réponse tranchée, et de toute façon on ne le saura jamais.

Le côté positif est que de jeunes gens continuent de faire de la musique, s’enregistrent, et nous font découvrir chaque jour des choses nouvelles. Pour illustrer cette époque actuelle, et terminer ce tour d’horizon des différentes évolutions enregistrement au cours des 100 dernières années, je vous propose de regarder et écouter Josh Turner, multi-instrumentiste aguerri et chanteur talentueux, qui poste très régulièrement des vidéos à la production impeccable, dignes de studios professionnels. Pour boucler la boucle et rappeler que l’art en général, et la musique en particulier n’est la plupart du temps que recyclage d’’idées anciennes remises au goût du jour, voici sa reprise du classique The weight (sorti sur l’album Music from big Pink de The band en 1968, qui d’ailleurs à l’époque s’était équipé d’un studio “maison” pour enregistrer cet album).

La version de Josh Turner date de 2015. Sa particularité est qu’elle a été enregistrée et filmée à différents endroits de la planète, par différentes personnes, et pas en même temps ! Une vidéo qui prouve, si besoin en était, qu’au delà des changements technologiques, la musique reste un langage fédérateur et universel.

Sources : Wikipedia, documentaires musicaux, divers bouquins, et…. formation métier 😉

© Jean-François Convert – Septembre 2018