Avec toutes ces éditions anniversaires, on se rend compte à quel point 1968 a été un excellent millésime pour le rock : après l’album blanc des Beatles et Electric ladyland de Jimi Hendrix, ce “banquet des mendiants” des pierres qui roulent vient compléter un podium en or.

Sommaire

Une édition anniversaire sans inédits

A la différence des Fab Four et du divin gaucher, les pierres qu roulent sont plutôt avares en bonus. Déjà l’année dernière, l’édition 50ème anniversaire du psychédélique Their satanic majesties request se présentait dans un coffret certes luxueux, avec la réplique de la pochette 3D originale, des posters, et deux mixages différents (mono et stéréo), mais sans le moindre inédit à se mettre sous la dent. Rebelote avec Beggars Banquet : pas de démo, de face B, de single, ou quoi que ce soit qui aurait pu compléter l’album originel. Un choix délibéré sans doute, pour se recentrer sur l’œuvre elle-même, qui mérite amplement qu’on s’y attarde plus que de raison.

Le premier “chef d’oeuvre” des Rolling Stones

C’est ainsi qu’il est souvent qualifié. Il débute le fameux “carré d’or” du groupe (avec Let it bleed, Sticky fingers et Exile on main street). Avant 1968, les Stones ont pourtant déjà un bon nombre d’albums à leur actif, mais aucun n’a vraiment le statut d’incontournable. Après un démarrage en trombe dans un style Rhyhtm & Blues énergique et débridé, ils ont bien essayé de raccrocher le wagon du swingin London avec Aftermath qui voulait être un peu leur Revolver (qui a d’ailleurs failli s’appeler “After geography”), ou Between the buttons qui lorgne entre Rubber soul et Magical Mystery Tour. Ils ont même tenté d’imiter pâlement Sgt. Pepper avec le brinquebalant Their satanic majesties request, qui contient néanmoins quelques perles de pop acidulée, dont She’s a rainbow :

C’est d’ailleurs ce qui différencie principalement les Rolling Stones des Beatles : alors que le quatuor de Liverpool a fait preuve d’une évolution constante et d’une progression artistique parfaitement maîtrisée au cours de leur carrière, le quintet d’abord emmené par Brian Jones, puis par le duo des glimmer twins Jagger-Richards, a au contraire exploré plusieurs pistes, fait des aller-retours, pris des chemins de traverse, s’est parfois perdu dans des expérimentations hasardeuses, a hésité à la croisée de plusieurs styles, et finalement a toujours excellé dans ce qu’il savait faire de mieux : du rock sauvage, sensuel, organique, incendiaire, explosif, libérateur.

Et c’est justement Beggars banquet qui symbolise à la fois le retour à ce rock perdu un peu de vue depuis 2-3 albums (en gros depuis Aftermath), et en même temps le réel point de départ d’une discographie au sommet du rock’n’roll pendant les 3 décennies suivantes. C’est vraiment à partir de cet album qu’on a pris conscience qu’on avait à faire au “greatest rock’n’roll band in the world”. Exit les volutes de Carnaby street, et la fantasmagorie à la Lewis Caroll qui prédominait dans l’album précédent. Place aux guitares rageuses, aux textes sulfureux, au chant vociférant, au blues boueux, aux incantations âpres et violentes, aux rythmiques rugueuses…Le rock dans toute sa force.

Une pochette mythique…..et censurée

Et justement, s’il y a bien une pochette qui symbolise le côté cradingue du rock, c’est celle-ci : un mur de chiottes orné de graffitis, dont entre autres le titre de l’album, ceux des chansons, et les crédits divers et variés, qui apparaissent habituellement de façon plus….classique.

Mais cette œuvre signée Michael Vosse ne va pas être du goût de la maison de disques qui va exiger quelque chose de plus….convenu

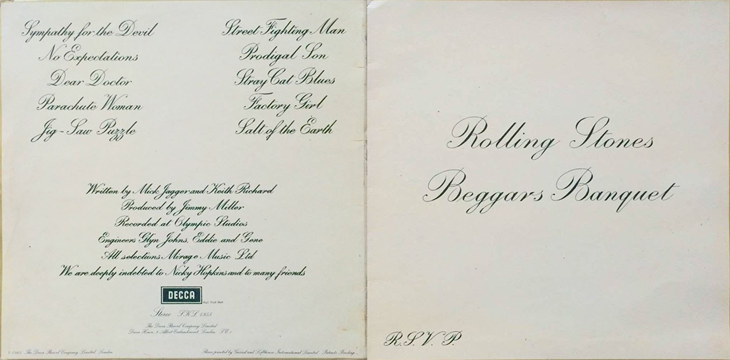

L’album sort donc avec une pochette beaucoup plus sobre que prévue, évoquant une carte d’invitation officielle à une soirée. On peut même y lire l’abréviation « R.S.V.P. », soit «répondez, s’il vous plait», en français dans le texte.

A l’intérieur, pour contrebalancer cet effet “classieux”, on trouve cette photo qui rappelle un peu plus l’esprit voulu par les garnements du rock :

Réalisée cette fois par Michael Joseph, cette scène d’orgie a nécessité de nombreuses prises :

Ainsi, pendant près de deux décennies (très exactement jusqu’en 1984), Beggars Banquet ne sera disponible qu’avec cette pochette blanche (parfois surnommée “Wedding sleeve” en raison de son apparence pouvant faire penser à un faire-part de mariage). Il faut attendre la réédition en CD pour voir réapparaître la pochette d’origine avec les graffitis.

Cette pochette est tellement mythique, qu’en 2013, à l’occasion de la réédition Vinyle de l’album (pour ses 45 ans), Fender sort une Telecaster en édition limitée reprenant l’iconographie des chiottes avec graffitis :

Le dos de la guitare quant à lui, bénéficie de la photo du banquet :

On est en droit légitime de se poser la question si cet instrument produit un son de merde… (Trêve de plaisanterie, plus d’infos sur le site ChasingGuitars)

La naissance du son de Keith Richards

Même si la Telecaster est devenue par la suite un des modèles fétiches de Keith Richards (notamment avec “Micawber”), Beggars Banquet a principalement été enregistré sur une Gibson Les Paul Custom “Black Beauty”, celle que l’on voit notamment dans le film One+One de Jean-Luc Godard, et peinte par lui-même et sa compagne Anita Pallenberg :

Mais la vraie révolution guitaristique de cet album est la conversion de Keith à l’accordage en open tuning. Ces “accords ouverts”, généralement utilisés pour le jeu au bottleneck, lui sont initiés par Ry Cooder. Il apprécie notamment l’Open de Sol, et c’est avec cet accordage qu’il supprimera la corde de Mi grave (car inutilisée), donnant ainsi naissance à ses fameuses guitares 5 cordes, dont la plus célèbre reste la Telecaster “Micawber”.

Le génie de Richards va être d’utiliser l’open tuning assez peu finalement pour le jeu en slide, mais pour créer un groove unique avec lequel il va composer ses riffs les plus célèbres : Jumpin’ Jack Flash, 19th nervous Breakdown, Honky tonk Women, Brown Sugar, Start me up…la liste est trop longue pour les citer tous.

Mais en plus de sortir des riffs imparables, le guitariste en profite aussi pour délivrer 2 solos tranchants et écorchés dans Stray Cat blues, et surtout Sympathy for the Devil :

Un morceau mythique…et diabolique

Cet hymne stonien, et même du rock tout court, ouvre l’album. Il n’a pas été créé en 1 jour, mais a mis longtemps à germer, comme le montre le film de Jean-Luc Godard One+One :

Les arrangements ont connu plusieurs évolutions avant d’arriver à la version finale. Le film de Godard fait d’ailleurs l’objet d’une sortie en version restaurée 4K pour les 50 ans du film et de l’album :

Mais au-delà du film qui montre la laborieuse création en studio (ainsi que la lente déchéance de Brian Jones), ce qui va faire la force du morceau est sa puissance évocatrice, et le renouement du rock avec ses origines : le blues et la légende du diable et Robert Johnson au célèbre crossroads. Avec ce titre, les Stones rompent avec les sixties colorées et gentillettes et embrassent littéralement le versant sulfureux du rock. Qualifiés de sataniques, démoniaques, accusés de pervertir la jeunesse, les groupes de rock vont rapidement basculer du côté obscur, aux yeux du puritanisme bien-pensant. Le paroxysme sera atteint 1 an plus tard, lors du tristement célèbre festival d’Altamont, où un spectateur noir, Meredith Hunter, sera battu à mort par le service d’ordre assuré par les Hell’s Angels, lors d’un concert des Rolling Stones. Certains continue de penser que le diable était présent ce soir là, et que le groupe est fautif de lui avoir manifesté sa “sympathie”….

Un disque résolument rock

Le reste de l’album n’est guère plus réjouissant : Stray Cat Blues décrit de façon crue une relation avec une fille un peu jeune, Jigsaw Puzzle dépeint un groupe de rock peu recommandable, Parachute Woman est digne des blues les plus salaces, et Street fighting Man évoque des scènes de guerre civile, inspirées par mai 68. Car si Lennon hésite avec le Out/In dans son Revolution, Jagger ne laisse place à aucune ambiguïté et se situe clairement du côté des contestataires à l’ordre établi.

Et quand les chansons ne sont pas revendicatrices ou sulfureuses, c’est pour des complaintes déchirantes (No expectations, sans doute la dernière contribution lumineuse de Brian Jones), des incursions psyché-folk (Factory Girl), un hommage (parodie ?) bluegrass (Prodigal son avec Jagger et son accent cockney) ou l’envolée lyrique finale avec les chœurs de Salt of the Earth (et son premier couplet chanté par Richards).

Au final, un disque majeur de l’histoire du rock, qui annonce les plus belles années des Rolling Stones, et aussi sans doute l’apogée d’un genre musical qui a littéralement transformé le monde du XXème siècle.

Les liens officiels des versions remastérisées de la réédition 50ème anniversaire :

Sympathy for the Devil

No Expectations

Dear Doctor

Parachute Woman

Jigsaw Puzzle

Street Fighting Man

Prodigal Son

Stray Cat Blues

Factory Girl

Salt of the Earth

© Jean-François Convert – Décembre 2018