Le 23 avril 1971 débarquait dans les bacs cet album phare des Rolling Stones. Retour sur un chef d’œuvre de l’histoire du Rock.

Sommaire

Un album de référence

Disque mythique, incontournable, essentiel, pilier de la carrière des Stones, et même de l’histoire du rock… les superlatifs ne manquent pas pour qualifier Sticky Fingers sorti en avril 1971. Et pour cause : ce disque reste encore aujourd’hui, un demi-siècle après sa sortie, une référence qui marque à la fois un nouveau départ pour les Rolling Stones, et une pierre angulaire du rock à l’aube de ces seventies qui voient ce genre musical populaire exploser et baigner dans ce qu’on désigne souvent comme son âge d’or. Une période faste entre 1967 et 1973 grosso modo, où quasiment chaque mois est l’occasion de la sortie d’un disque monument. Et les pierres qui roulent ne font pas exception, ces fin sixties – début seventies sont sans doute leur meilleure période de toute leur carrière : les quatre albums Beggars banquet – Let it bleed – Sticky fingers – Exile on main street constituent ce qu’on appelle communément le « carré d’or des Rolling Stones ». A ce quatuor d’albums studio, il convient de rajouter l’énormissime live Get Yer Ya-Ya’s out !, enregistré en 1969 et sorti en 1970.

Sticky fingers est donc au sein d’une succession d’albums qui rivalisent tous d’inventivité, de sons typiquement stoniens, d’énergie brute et de compositions inspirées. Mais il occupe en plus une place particulière dans la discographie des pierres qui roulent : il est le premier paru sous leur propre label, après leur départ de chez DECCA. C’est lui qui marque leur nouveau départ, avec leur fameux logo à la langue bien pendue qui va les représenter à travers le monde.

Ils devront encore néanmoins contractuellement un album à DECCA, ce sera la compilation d’inédits Metamoprhosis en 1975. Mais pour l’heure, le plus grand groupe de rock’n’roll du monde s’affranchit d’un contrat qui n’était pas en sa faveur, et part voler de ses propres ailes. C’est également à cette même époque qu’il fait construire son studio mobile, qui servira à de nombreux artistes majeurs pour enregistrer leurs disques.

Nouveau son, nouveau guitariste

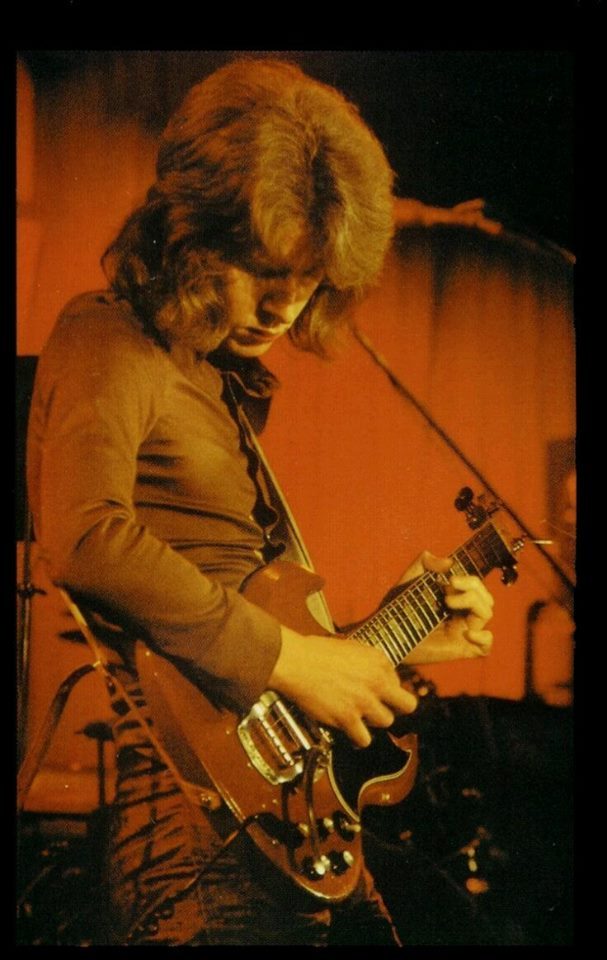

Et ce changement de studio et maison de disques s’accompagne d’un changement au niveau du son global du groupe. Les Stones entrent dans les années 70 en sonnant légèrement différemment de leur période années 60. Outre la production, deux raisons majeures à cela : l’apport régulier de cuivres, et surtout le talent d’une jeune guitariste nommé Mick Taylor.

Même s’il joue déjà sur deux morceaux de Let it bleed, et s’il illumine Get Yer Ya-Ya’s out !, Mick Taylor ne prend vraiment sa place au sein du groupe qu’à partir de Sticky fingers, qui constitue véritablement le premier album studio des Stones avec sa présence sur l’ensemble du disque (à part un titre). Et non seulement il brille à la six-cordes sur quasiment tous les morceaux, mais en plus il contribue largement à la composition d’au moins trois chansons.

L’album chanson par chanson

1. Brown sugar

Sticky fingers s’ouvre sur un riff on ne peut plus stonien. On pourrait le croire signé de Keith Richards, mais c’est en fait une idée de Mick Jagger.

« Je suis le maître du riff. Le seul que j’ai loupé et que Mick a trouvé, c’est ‘Brown Sugar’, et je dis chapeau. Là, il m’a bluffé. Je l’ai arrangé un petit peu, mais c’est bien lui, paroles et musique. »

Keith Richards

La logique de l’époque voudrait qu’il soit joué par Keith (sur le canal gauche) et que Mick Taylor tienne la guitare solo (sur le canal droit). Mais, cette dernière sonne bien Keith aussi, et le son du riff ressemble étrangement à Taylor… se pourrait-il qu’ils aient inversé les rôles sur ce titre ? difficile à dire, mais j’ai un doute… Et leurs prestations télévisuelles de l’époque ne permettent pas vraiment de trancher

Quoiqu’il en soit, ce n’est pas la guitare solo qui prend les feux de la rampe (comme ce sera plus le cas en live), mais bel et bien le saxo de Bobby Keys. Celui qui devient le grand ami de Keith est déjà intervenu dans l’album précédent Let it bleed, sur le titre Live with me. Ici il s’impose comme un éléments clé du son des Stones, et les cuivres vont désormais faire partie intégrante du groupe à partir de cet album.

Jamais avares de jams en studio, les pierres ont enregistré le morceau avec Eric Clapton, alors dans sa période Derek and the Dominos. Cette version, jouée à l’occasion de l’anniversaire de Keith Richards, est ressortie sur la réédition 2015 de l’album :

Les paroles font à la fois référence à la drogue (« brown sugar » est un mot argotique américain pour désigner l’héroïne brune), et à l’attirance sexuelle pour les femmes noires. En effet, le texte parle d’une esclave noire vendue sur un marché de La Nouvelle-Orléans, et qui devient l’objet sexuel de tous ses maîtres blancs, qui vantent ses mérites et notamment son goût (d’où le refrain : « sucre brun »), montrant une forme de dépendance. Chanson à double sens donc, qui peut s’entendre comme parlant de la dépendance des jeunes Blancs pour la drogue, en usant du vocabulaire de l’esclavage. Mick Jagger aurait été inspiré par Claudia Lennear, l’une des choristes de Ike Turner ou Marsha Hunt. Brown Sugar est rapidement devenu un incontournable des concerts des Stones.

2. Sway

Dès le deuxième titre de l’album, Mick Taylor occupe le devant de la scène. Keith Richards ne fait que les chœurs, il ne joue même pas de guitare. Jagger assure la rythmique, tandis que Taylor délivre deux solos magnifiques : le premier au bottleneck et le second qui s’envole au-dessus des cordes majestueuses. Le morceau qui avait débuté dans une ambiance garage se termine sur une atmosphère lyrique et aérienne.

Mais au-delà de ses prouesses guitaristiques, Mick Taylor a très vraisemblablement contribué à la composition du morceau, pourtant signé Jagger-Richards sur la pochette ! Ce n’est pas un hasard si le guitariste reprenait régulièrement le morceau lors de ses tournées avec Carla Olson.

C’est la première chanson à avoir été enregistrée avec le studio mobile, construit à l’extérieur de la maison de Mick Jagger. Les paroles parlent de dépression et de l’incapacité à jouir des plaisirs simples de la vie.

3. Wild horses

Sans doute mon morceau préféré des Rolling Stones. Une ballade folk-rock magnifique composée et écrite à l’origine par Keith Richards en 1969 à l’occasion de la naissance de son fils, Marlon. Mick Jagger aurait réécrit les paroles pour parler de sa relation avec Marianne Faithfull qui était en train de s’effondrer. Selon Marianne, le refrain «Wild horses couldn’t drag me away» («Des chevaux sauvages n’auraient pu m’arracher d’ici») est la première phrase qu’elle aurait prononcée après être sortie d’un coma à la suite d’une surdose en 1969 en Australie en ayant avalé cinquante cachets dans du chocolat fondu. Cependant Jagger a contredit cette version dans une note de pochette de l’album paru en 1993, Jump Back: The Best of The Rolling Stones :

« Tout le monde dit que ce titre a été écrit à propos de Marianne Faithfull mais je ne pense pas que ce fut le cas ; c’était déjà loin à l’époque. Mais j’y ai mis beaucoup de mes émotions. »

Mick Jagger

Wild Horses a été enregistré en 1970 par Gram Parsons avec son groupe, The Flying Burrito Brothers. Si bien qu’on lui en a parfois attribué un peu de la paternité. Mais c’est simplement que la version des Burrito Brothers fut la première à sortir, apparaissant sur leur second album, Burrito Deluxe, en avril 1970, soit un an avant Sticky Fingers.

La version des Stones reste à mon goût la plus parfaite. Jagger chante merveilleusement bien, le refrain est déchirant, Jim Dickinson est au piano, Keith Richards tient le solo à la guitare électrique et la rythmique à l’acoustique 12 cordes, tandis que Mick Taylor utilise une guitare acoustique en accordage « Nashville » (les quatre cordes les plus graves étant remplacées par des cordes à l’octave supérieure). Aussi appelé High-G tuning : Plus d’explications dans cet article.

La chanson a été jouée régulièrement en concert par le groupe, d’abord en version électrique, avant d’être réarrangée en acoustique en 1995 pour l’album live Stripped.

4. Can’t you hear me knocking

Un autre monument de la discographie des Stones, avec encore un énorme apport de Taylor et des cuivres. La première partie du morceau tourne autour d’un riff typiquement richardsien et les paroles font une fois de plus référence à la drogue, le junkie en manque demandant « tu ne m’entends donc pas frapper ? ». Puis l’ambiance bascule dans des couleurs exotiques avec une rythmique entre salsa et rumba, une guitare toute en syncopes, et les maracas de Jimmy Miller pour colorer le tout. A l’époque Santana était en haut des charts, et les Stones toujours à l’affût de saisir le mouvement dans l’air du temps, s’engouffrent dans ce rock latino alors en vogue. Bobby Keys fait une fois de plus des merveilles au saxo, mais c’est encore Taylor qui est véritablement aux manettes et qui a sans aucun doute composé cette deuxième partie du morceau. Cette longue improvisation lui donne l’occasion de sortir un solo dantesque, qu’il reprendra invariablement lors de ses concerts solo (mais seulement cette partie). Et il a été invité par les Stones à les rejoindre sur scène afin de rejouer ce final orgasmique :

5. You gotta move

Alors qu’Aftermath 5 ans auparavant avait marqué l’abandon des reprises, les stones réinsèrent dans Sticky fingers un vieux blues, tout comme ils l’avaient fait dans Beggars banquet avec Prodigal son et Let it bleed avec Love in vain de Robert Johnson. Ici c’est Fred Mississippi McDowell qui est à l’honneur. Un blues incantatoire, où Bill Wyman tient le piano électrique, et que Taylor illumine de sa slide électrique (Keith est aussi en slide mais sur acoustique). Le morceau était déjà joué en live lors de la tournée 1969, mais uniquement par Mick et Keith, ce dernier utilisant une guitare National style O :

6. Bitch

Encore un riff stonien en diable… mais joué par Taylor. Richards assure le solo. Et les cuivres sont une nouvelle fois de la partie. Le son des Stones ne peut décidemment plus se passer d’eux. C’est à partir de ce début des seventies que le groupe va se voir considérablement étoffé sur scène, avant quelques années plus tard de passer carrément au niveau des concerts en stades. De par son changement de label et d’orchestrations, Sticky fingers marque une nouvelle dimension dans la musique des Rolling Stones. À l’instar de Ian Stewart dans les sixties, Bobby Keys devient un membre à part entière du groupe.

7. I got the blues

Et cette couleur soul très Muscle Shoals se retrouve également dans ce blues à la fois mélancolique et torride. Les guitares tissent des arpèges cristallins, tandis que le solo d’orgue Hammond est joué par Billy Preston, claviériste qui a accompagné à la fois les Beatles et les Stones ! De même que Nicky Hopkins qui a aussi joué sur Revolution.

8. Sister morphine

Chanson enregistrée pendant les sessions de Let it bleed avec Ry Cooder à la guitare slide. La contribution de Marianne Faithfull n’a été reconnue que par la suite. Ces paroles d’une personne agonisante qui supplie d’avoir ses doses de morphine sont sublimées par la guitare glaçante de Cooder et le chant tout en retenue de Jagger. Un autre chef d’œuvre (un de plus) dans le répertoire des Stones.

9. Dead flowers

Les relations amicales entre Keith Richards et Gram Parsons ont visiblement attiré les Stones vers le country-rock, et Dead flowers en est un des meilleurs exemples. Les guitares sonnent presque comme une Pedal Steel et l’atmosphère générale baigne dans l’Americana. Si on n’écoute pas au casque, difficile de distinguer qui joue quoi entre les deux guitares lead, mais il semble bien que ce soit Mick Taylor sur le solo. En tout cas c’est lui qui l’assure en live :

Anecdote : en 2018, Louis Bertignac a sorti Origines, un album constitué d’adaptations en français de plusieurs standards du rock. Dead flowers (qu’il reprenait déjà en version originale lors de ses concerts) est devenu Descends-moi. Je l’avais interviewé à cette occasion

10. Moonlight mile

L’album se clôt sur un titre magnifique qui une nouvelle fois est en grande partie l’œuvre de Taylor. C’est bien simple, Keith Richards n’y joue et n’y chante même pas. Tout comme Sway, et plus tard Time waits for no one, il s’agit d’une collaboration Jagger-Taylor, mais malheureusement indiquée Jagger-Richards sur la pochette. On comprendra aisément pourquoi Mick Taylor a fini par quitter le groupe en 1974.

De la même façon que dans Sway, le guitariste mixe jeu en slide et jeu aux doigts, et la combinaison guitare et orchestre de cordes fait une nouvelle fois mouche. Un final aux couleurs orientales voire indiennes, pour ce texte poétique où Jagger se dépeint seul dans un train de nuit, en pensant à sa dulcinée à travers le clair de lune.

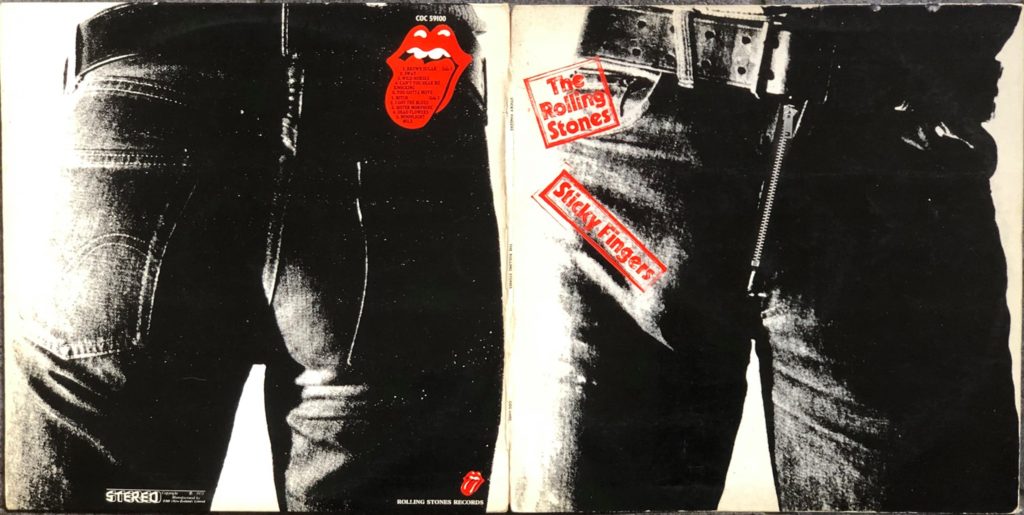

Une pochette légendaire

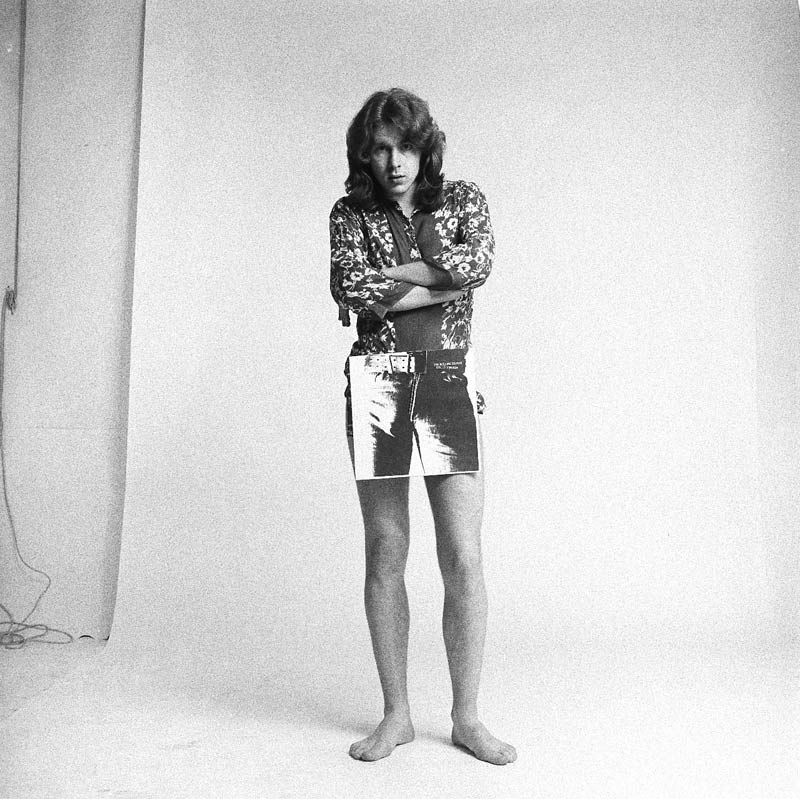

Mais ce final au lyrisme assumé ne saurait faire oublier l’esthétique iconoclaste de l’album. Outre l’apparition pour la première fois du célèbre logo de John Pasche, représentant une bouche pulpeuse tirant la langue (certains y ont vu l’organe buccal de Jagger, mais vision non confirmée par le plasticien), le disque est surtout célèbre pour sa pochette et sa fameuse fermeture éclair. L’idée est d’Andy Warhol, la photo est de Billy Name. On a longtemps cru qu’il s’agissait de l’entrejambe de Mick Jagger. Mais il n’en est rien. Le chanteur des Stones n’a pas été pris en photo avec les autres modèles, parmi lesquels Corey Tippin, qui est sans doute le plus probable. Mais Joe Dallesandro, autre mannequin de la Factory de Warhol a revendiqué être le modèle de la pochette.

Les premiers exemplaires sont équipés d’une véritable fermeture éclair, mais l’idée est abandonnée au bout de quelques semaines, les disquaires se plaignant que ça esquinte les vinyles serrés dans les bacs. Ces premières versions sont aujourd’hui très recherchées par les collectionneurs. Dans les années 90, une réédition CD avait reproduit la pochette avec fermeture éclair. L’intérêt de la chose était de dévoiler la pochette intérieure représentant le même entrejambe, mais en slip.

Certains pays ne l’entendent pas de cette oreille et censurent la pochette en la remplaçant carrément par un autre visuel, notamment l’Espagne Franquiste qui lui préfère une photo étonnamment plus glauque représentant une boite de conserve remplie de doigts féminins coupés ! Quant à l’édition russe, elle se voit affublée d’une boucle de ceinture de l’armée soviétique…

A l’opposé de ce visuel volontairement provocateur, les différentes photos promo accompagnant la sortie du disque montrent un groupe s’amusant de son image et ne se prenant pas au sérieux. Pour ceux qui s’auto-proclamaient sans vergogne « le plus grand groupe de rock’n’roll du monde » (notamment en ouverture de l’album précédent, le live Get Yer Ya-Ya’s out !), les voir ainsi hilares, baillant ou goguenards est plus que réjouissant et nous rappelle, comme aime à dire Paul McCartney : « vous savez au fond, tout ça ce ne sont que des chansons ». Mais des sacrées chansons quand même, et un sacré album, sorti il y a tout juste un demi-siècle aujourd’hui.

© Jean-François Convert – Avril 2021