Le 27 novembre 1970 sortait aux Etats-Unis, ce triple-album du “Quiet Beatle”, et qui allait faire un carton des deux côtés de l’Atlantique.

Mise à jour du 2 juillet 2021 :

Sommaire

Une œuvre imposante

All things must pass n’est pas le premier album solo de George Harrison. En 1968, il a composé la bande originale du film Wonderwall, avec une forte dominante de musique indienne. Et en mai 1969, il a publié Electronic Sound, un disque de musique expérimentale, enregistré exclusivement sur un synthétiseur Moog, dont il venait de faire l’acquisition, et qu’il a ensuite utilisé peu de temps après, sur le chant du cygne des Beatles, Abbey Road (► ma chronique de l’album).

C’est donc son troisième opus en solitaire qui sort ce 27 novembre 1970, mais son premier après la séparation des Beatles. Avec Wonderwall music, il avait déjà innové en sortant le premier album d’un Beatle en solo, et le premier disque paru sur le label Apple Records. Avec All things must pass, il devient le premier artiste seul à publier un triple-vinyle, le vrai tout premier triple-album de l’histoire du rock étant celui de Woodstock, sorti 6 mois auparavant.

Ce volume imposant s’explique par le nombre de compositions qu’Harrison s’est vu refuser au sein des Fab Four. Il a ainsi emmagasiné un nombre considérable d’idées de chansons, qui sont toutes sorties après la rupture du groupe.

Sur “All Things must pass”, c’est comme si j’avais été constipé pendant toutes ces années, et que j’avais pu enfin me libérer

George Harrison

George Martin a exprimé plus tard avoir regretté de ne pas avoir suffisamment pris en compte le talent d’Harrison, et de lui avoir systématiquement préféré les compositions de Lennon et McCartney.

Il en résulte donc ce triple-vinyle, qui malgré son format imposant, fait un carton à la fois aux Etat-Unis, et en Europe. En étant le premier album no 1 des deux côtés de l’Atlantique d’un membre des Beatles en solo, il coiffe au poteau ses anciens partenaires, qui le regardaient un peu de haut chaque fois qu’il proposait une chanson…

Pour être tout fait exact, il s’agit plus réellement d’un double album, agrémenté d’un troisième disque constitué de jams, avec la pléthore de musiciens présents aux sessions.

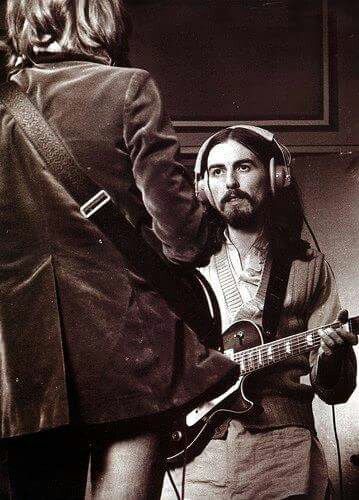

Un casting cinq étoiles

Les sessions d’enregistrement accueillent la fine fleur des musiciens de l’époque, entre autres : l’ami Eric Clapton (non crédité sur les notes de pochette à cause de contrats de maisons de disques), le truculent Billy Preston, le guitariste Dave Mason (de Trafic), le encore tout jeune Peter Frampton, ainsi qu’un autre débutant, un certain Phil Collins, le pianiste Gary Brooker (de Procol Harum), le fidèle Klaus Voormann (faisant partie du cercle gravitant autour des Beatles), le joueur de Pedal Steel Guitar Pete Drake, les membres de Derek & The Dominos, et plusieurs batteurs de renom : le grand Ginger Baker, Alan White, transfuge du Plastic Ono Band et qui plus tard rejoindra Yes, et l’incontournable Ringo Starr.

Et le tout, orchestré par le légendaire Phil Spector. Celui-là même qui venait de remixer les bandes pour l’album Let it be (► ma chronique de l’album).

Les jams du troisième disque tournent souvent en boucle sur un ou deux accords et ne font pas toujours preuve d’une inventivité folle. Des riffs blues et rock qui offrent l’occasion aux guitaristes de tricoter à loisir, mais sans jamais vraiment atteindre des sommets. Pour varier les sonorités, Harrison et Spector s’amusent à bidouiller avec des effets électroniques comme sur I Remember Jeep (le nom du chien de Clapton), ou carrément en trafiquant la vitesse de défilement des bandes sur It’s Johnny’s Birthday. Ce titre s’adresse en fait à Lennon qui fêtait ses 30 ans. Alors qu’il aurait eu 80 ans cette année, le 9 octobre, la chanson est régulièrement illustrée par des photos du Beatle :

Des compositions soignées

Non, le véritable intérêt de l’album ne se trouve pas dans cette jam interminable, mais bien dans les deux premiers disques (sur l’édition vinyle originale). Des chansons pop, folk ou rock, aux mélodies qui font mouche à chaque fois, et aux orchestrations foisonnantes, chères au son massif de Phil Spector.

Deux titres sont co-signés avec Dylan : I’d have you anytime et If not for you (adapté en français par Louis Bertignac). L’obsédant Isn’t it a pity bénéficie de deux versions, la chanson-titre sonne comme un hymne hippie, Apple scruffs fait référence à un groupe de fans inconditionnels des Beatles (dont s’était déjà inspiré Paul McCartney dans She Came In Through the Bathroom Window), la douceur mélancolique côtoie la rage écorchée dans Let it down, et les ballades bucoliques Behind that locked door ou Run of the mill tranchent avec les riffs rock que sont Wah-Wah ou Art of dying. Et le Beatle signe deux fleurons pop, aux ritournelles qui ne s’oublient pas : Awaiting on you all et What is life. Des morceaux intemporels, comme le prouve ce clip, sorti en 2016 :

Et la chaîne YouTube officielle du Beatle a posté hier une version remixée du morceau-titre pour célébrer les 50 ans du disque. Cette version annonce un nouveau mix stereo de l’album entier pour 2021, comme indiqué par son fils Dhani sur le site officiel. A l’écoute, on entend nettement que les reverbs et echos de Phil Spector ont été enlevées, un peu dans le même esprit que ce qui avait été fait avec Let it be…naked. Une façon d’entendre réellement l’essence même des chansons et d’en saisir toute la subtilité musicale.

La photo de la pochette est une autre prise que l’originelle, histoire de donner une seconde jeunesse à cet album foisonnant où cohabitent plusieurs styles, mais, étrangement, pas celui auquel on aurait pu s’attendre.

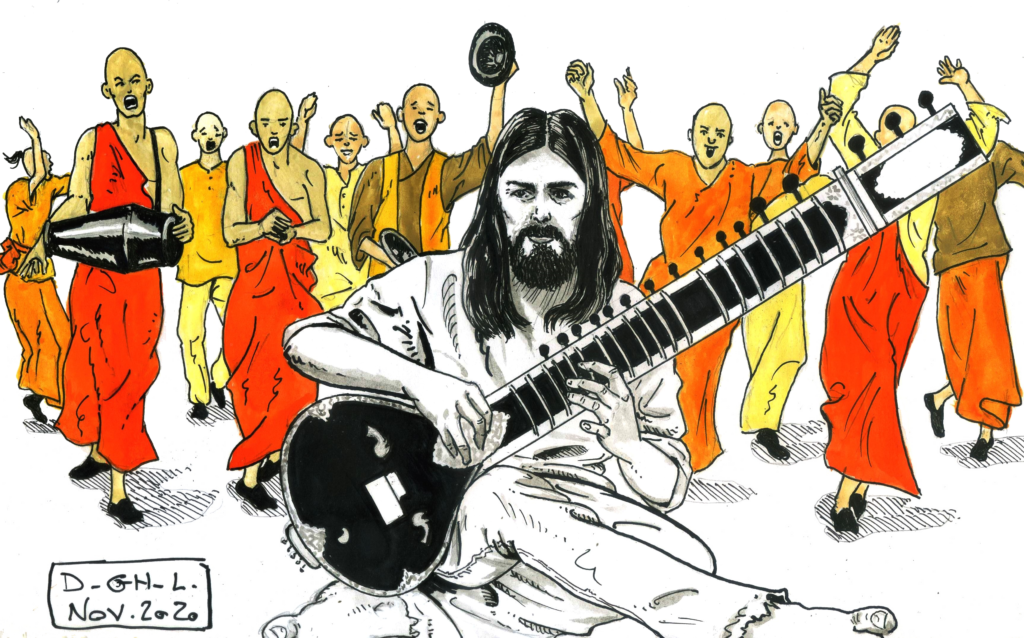

En effet, parmi toutes ces compositions, on ne retrouve quasiment aucune influence orientale, chère à Harrison depuis le sitar de Norvegian wood en 1965. Mais l’inspiration mystique est bien là, entre Hear me Lord, et bien sûr le célébrissime My sweet lord, le plus grand hit de l’album, et de toute la carrière du musicien.

Un tube controversé

Une intro à la guitare archi-célèbre, des chœurs gospel chantant « Alléluia » puis énumérant plusieurs divinités hindoues, et une mélodie qui ne sort plus de la tête… mais pour une raison bien simple : elle a déjà été entendue.

La similitude avec le morceau He’s so fine des Chiffons (1963) ne fait aucun doute. Même structure musicale type « question-réponse », même mélodie, seul le tempo a été légèrement modifié. On ne compte plus les vidéos sur Internet comparant les deux titres. C’est sans doute l’exemple le plus cité chaque fois qu’on parle de plagiat dans la musique populaire.

Rien de surprenant ni de condamnable à réadapter des chansons existantes, c’était d’ailleurs l’argument d’Harrison au procès pour plagiat : « le principe de la musique, comme tout art, est de constamment s’inspirer de ce qui a été fait avant et de le réactualiser ». Mais il aurait peut-être du le mentionner dans les crédits, et ce qui est d’autant plus étonnant c’est que He’s so fine a été produit par… Phil Spector. Ce dernier aurait dû conseiller le Beatle à la jouer honnête, et à afficher volontairement la reprise-adaptation.

La décision de justice rendue par le tribunal conclut que Harrison aurait involontairement plagié He’s So Fine. Néanmoins, le mal a été fait dans l’opinion publique. En 1975, les Chiffons ont enregistré leur version de My Sweet Lord en essayant de capitaliser sur la publicité générée par le procès. Quelque peu aigri par cette controverse, George Harrison y a répondu de façon ironique à travers la chanson This song, en 1976 :

Quoiqu’il en soit, My sweet Lord reste à ce jour le morceau le plus célèbre du « Quiet Beatle », une ode à la spiritualité qui transpire la joie et l’allégresse. Harrison est parti rejoindre son Lord en 2001. Mais 50 ans après la sortie de cet album, sa chanson-phare demeure un hymne folk-pop incontournable. A réécouter en boucle, pour fêter ce demi-siècle.

© Jean-François Convert – Novembre 2020

► Tous les détails des différentes rééditions prévues pour le 6 août 2021

► Tous les détails des différentes rééditions prévues pour le 6 août 2021