Le 8 novembre 1972 arrivait dans les bacs ce deuxième album studio de la carrière solo de Lou Reed, et le plus connu de toute sa discographie.

Sommaire

Un tube malgré lui

Prononcez le nom de Lou Reed, et il y a 9 chances sur 10 pour qu’on vous rétorque instantanément « Walk on the wild side ». Un morceau connu aux quatre coins du globe que tout le monde chantonne sans vraiment savoir de quoi ça parle. Et j’ai fait de même : j’ai découvert la chanson en 1989 dans une émission sur Canal+ présentée par Antoine de Caunes relatant les 100 plus grands singles de l’Histoire du rock. La version présentée était celle-ci, datant du début des années 80 :

La prestation live est indiquée comme étant de 1982 (sur DailyMotion), mais sur d’autres vidéos (sur YouTube), on apprend qu’elle est extraite d’un concert au Bottom Line (New York) en 1983. Le guitariste Robert Quine et le bassiste Fernando Saunders apparaissent à la fois sur The Blue Mask (1982) et Legendary Hearts (1983). Mais le batteur dans la vidéo est Fred Maher, qui lui ne joue que sur l’album Legendary Hearts, paru en 1983 (mais enregistré en 1982). On peut donc supposer que la date de 1983 est plus exacte.

En découvrant Walk on the wild side par cette version, j’y entends une sorte de ballade garage-country-rock avec guitares rageuses. C’est aussi la première fois que je vois Lou Reed. Je ne connais rien de son parcours, ni du Velvet Underground. En ce début des années 80, il n’arbore pas du tout de look androgyne comme 10 ans auparavant, et par conséquent rien ne me laisse présager du décor sulfureux que dépeint la chanson.

Un univers jugé décadent

Ce n’est que quelques années plus tard que je vais explorer l’univers de Lou Reed à travers le Velvet Underground, son chef d’œuvre Berlin, le live Rock’N’Roll Animal ou encore l’excellent New York. Et justement la Grosse Pomme sert souvent de décor aux chansons du songwriter. Plus particulièrement la Factory, l’atelier ouvert par Andy Warhol en 1964, et tout le milieu qui gravite autour, notamment Holly Woodlawn, Jackie Curtis et Joe Dallesandro cités dans les paroles. Et on apprend que Walk on the wild side traite de sujets sensibles tels que l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la prostitution, et va même jusqu’à évoquer la fellation et la drogue.

Ce n’est pas une première pour Lou Reed qui avait déjà abordé l’homosexualité et le shoot à la première personne dans entre autres Heroin ou I’m waiting for my man. Forcément, des thèmes jugés décadents par l’establishment. Mais étonnamment, le texte échappe à la censure, l’inconscient collectif ne retenant que le côté jazzy et décontracté du morceau. Car si Walk on the wild side reste encore aujourd’hui aussi célèbre, c’est surtout pour ses arrangements.

Une ligne de basse(s) légendaire

Il y a le solo de saxophone baryton sur la coda, joué par Ronnie Ross, le professeur de saxo d’un certain… David Bowie. Il y a cette guitare acoustique épurée, ces cordes lointaines, et ces balais à la batterie qui donnent un aspect tellement feutré. Il y a aussi les fameux chœurs sur le refrain « doo doo doo » qui installent le morceau dans une certaine candeur.

Mais avant tout, Walk on the wild side est d’abord connue pour sa ligne de basse, ou plutôt ses lignes de basses devrait-on dire. Le bassiste et contrebassiste Herbie Flowers trouve une idée qui immortalise la chanson : Une contrebasse doublée par une basse électrique, il fallait y penser. Herbie Flowers a eu maintes fois l’occasion de raconter cette idée de génie qui selon lui tendait à rendre compte des différents caractères et personnages de la chanson. Comme souvent, un morceau peut prendre une totale autre dimension juste à travers quelques lignes rythmiques ou mélodiques.

Des ambiances de cabaret

Et ce même Herbie Flowers invite ses amis musiciens pour orchestrer le morceau final Goodnight Ladies. L’album se termine ainsi dans une ambiance cabaret qui fleure bon l’Allemagne des années 20. Avant Berlin qui verra le jour l’année suivante, Lou Reed prouvait déjà dans Transformer son affection pour l’atmosphère retro façon Lili Marlène. Sur YouTube, des vidéos sensuelles illustrent cette chanson qui clôt l’album, mais d’autres ont préféré l’associer à des extraits de films de Chaplin, preuve encore une fois de l’image souvent en décalage que le public peut avoir sur l’œuvre de Lou Reed :

Cette couleur rétro-cabaret, on la retrouve également dans le mélancolique Make Up et sa ligne de basse jouée au tuba, ou dans l’ironique New York Telephone Conversation. Une influence en ce début des seventies qui était très présente dans le mouvement glam-rock.

Un manifeste glam

Après avoir quitté le Velvet Underground et enregistré un premier album solo éponyme avec certains membres de Yes, Lou Reed opère avec Transformer un changement d’image. Il se maquille les yeux et les ongles, se teint les cheveux, et arbore un look androgyne, alors très en vogue à l’époque. David Bowie n’est bien sûr pas étranger à cette nouvelle posture. Celui qui triomphe au même moment avec Ziggy Stardust produit l’album, aidé du guitariste Mick Ronson.

En adéquation avec la nouvelle image de Lou Reed, les arrangements de l’album respirent le glam dans chaque morceau. Ce sont d’abord les guitares saturées de Mick Ronson et Lou Reed dès l’ouverture avec Vicious et ses paroles coquines (« vicieu(se), tu me frappes avec une fleur ») et également dans Hangin’ Round, Wagon Wheel et son riff à la T.Rex, ou encore I’m So Free. Mais ce sont aussi les chœurs délicieusement pop dans Andy’s Chest (« la poitrine d’Andy »… Warhol bien sûr), Walk on the Wild Side, ou à nouveau Wagon Wheel et I’m So Free, et bien entendu Satellite of Love.

Tout l’emphase et l’excentricité du glam se retrouve dans ces arrangements. Dans une moindre mesure, le sublime Perfect Day aborde aussi l’orchestration symphonique avec des cordes au lyrisme assumé, mais à l’inverse de Satellite of Love, le morceau se termine tout en retenue et délicatesse. Ces dernières notes égrenées au piano offrent un instant de grâce dignes d’une œuvre classique.

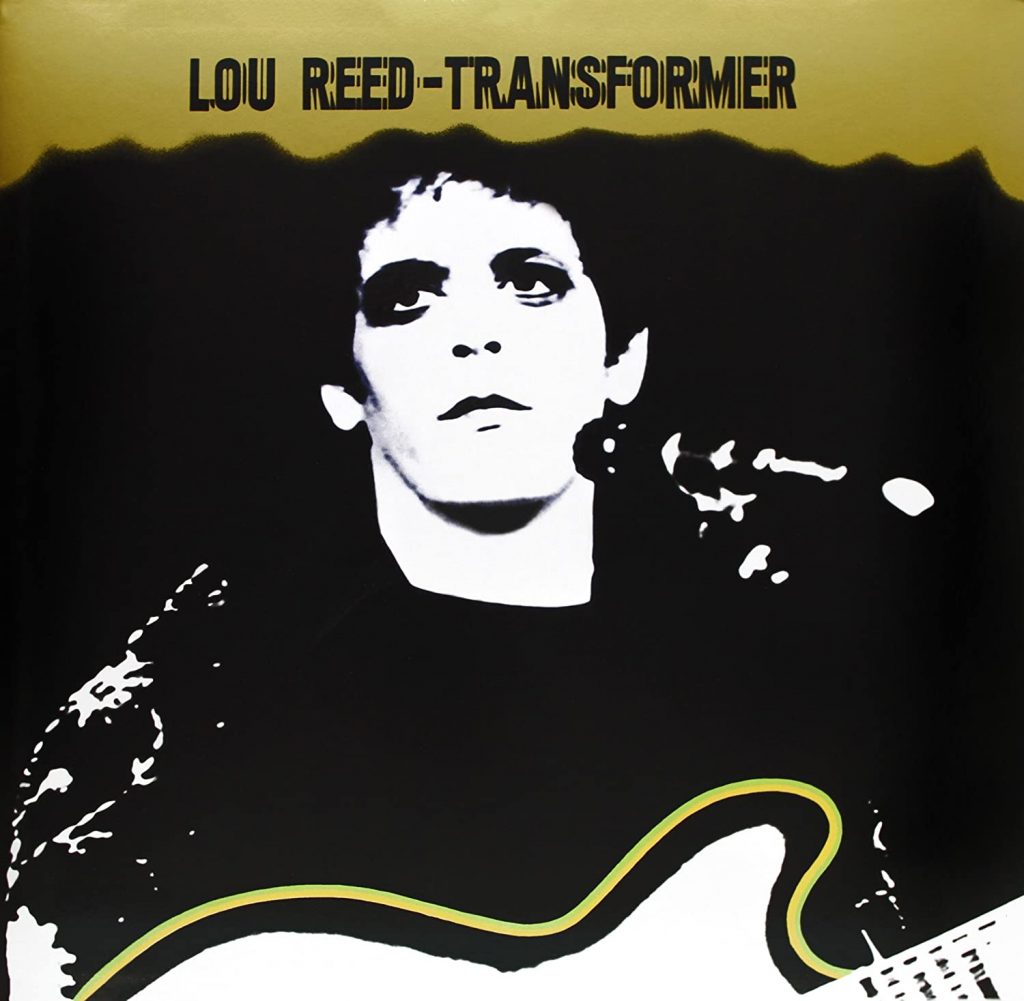

Enfin, un album qui se nomme « transformiste » ne pouvait que baigner dans cette ambiance glam, sulfureuse et libertine, à l’image de son packaging. Alors que le recto de la pochette représente Lou Reed en concert par une photo de Mick Rock, surexposée par erreur, le verso est beaucoup plus sensuel. Karl Stoecker a photographié Gala Mitchel, mannequin londonien des sixties, et un ami de Lou Reed, Ernie Thormahlen. Ce dernier a glissé une banane dans son pantalon juste avant la prise de vue, afin de simuler une érection imposante.

On retrouve ce genre d’anecdotes et bien d’autres secrets des coulisses de fabrication de Transformer dans le documentaire de la série britannique Classic Albums, sorti en 2001, avec notamment des interviews de Lou Reed. C’est d’ailleurs l’artiste lui-même qui révèle cette histoire de la banane :

Encore un disque figurant dans la liste de ceux étudiés par cette série Classic Albums. Un gage de reconnaissance qui atteste de l’importance de Transformer dans l’Histoire de la musique moderne. Un album sorti il y a tout juste 50 ans aujourd’hui.

© Jean-François Convert – Novembre 2022