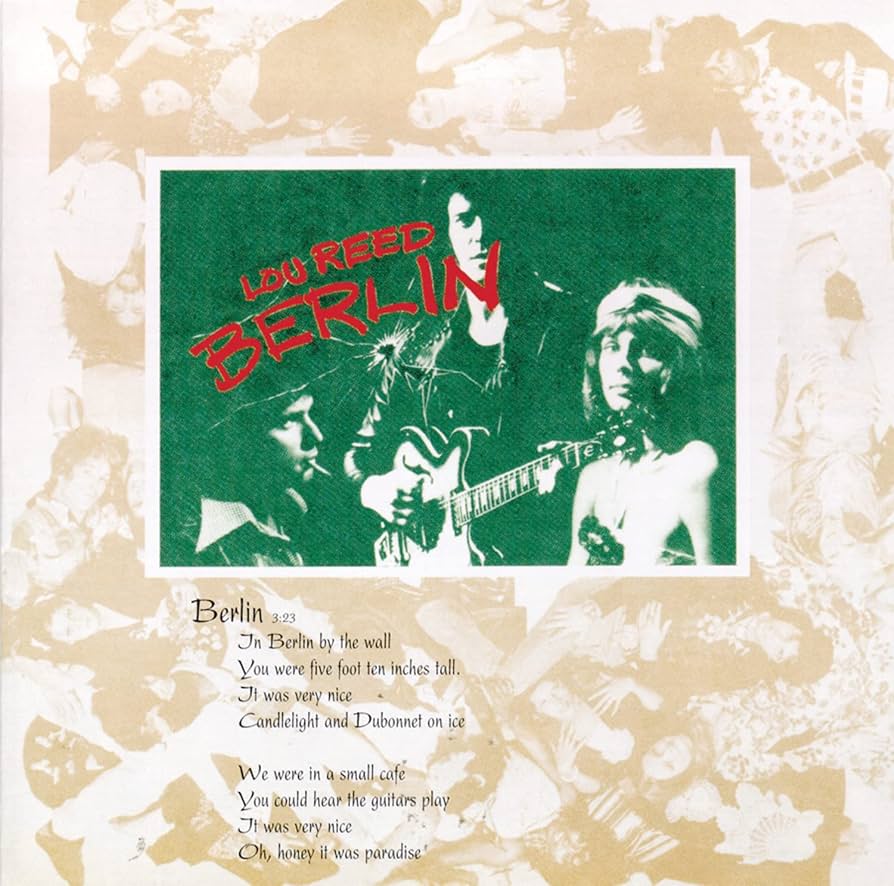

Le 5 octobre 1973 arrivait dans les bacs, ‘Berlin’, le troisième album solo de Lou Reed. Un disque qualifié de ‘Sgt. Pepper des seventies’.

Descendu par la critique à sa sortie, Berlin fait un flop également au nouveau des ventes. Plus tard, il sera reconnu comme l’œuvre majeure de Lou Reed, et comme un des plus grands disques du vingtième siècle, certains critiques rock n’hésitant pas à le qualifier de Sgt. Pepper des seventies.

Pour ma part, quand je découvre cet album à la fac au début des années 90, je n’en saisis pas tout de suite la portée littéraire. A l’époque, je n’ai qu’un copie cassette, donc sans les paroles, et je me concentre sur l’aspect musical. J’apprécie les musiques, et ressens immédiatement beaucoup de mélancolie dans la plupart des chansons, et ce, dès le morceau-titre en ouverture. Un morceau qui sonnait bien différemment un an avant la sortie de l’album, lorsque Lou Reed l’interprétait au Bataclan avec le Velvet Underground :

Je pressens bien un côté dramatique dans The kids et les cris de ces enfants qu’on enlève à leur mère, de même qu’un climat sombre dans le final lugubre de The bed (qui me rappelle l’ambiance musicale de Police Python 357, composée par Delerue), mais la couleur plutôt apaisée et lumineuse de Sad song me laisse sur une impression sereine, et je ne m’attarde pas trop sur le titre « chanson triste », trouvant la mélodie enlevée et la note finale tellement posée qu’on ne pourrait de prime abord suspecter une tragédie.

C’est pourtant bien cela, une tragédie, que raconte Berlin.

Mais ce n’est que plus tard, lorsque j’achèterai le CD, et lirai les paroles que je comprendrai la dimension très noire de cet album. Dans ce qu’il considère comme son œuvre la plus personnelle et aboutie jusque-là, Lou Reed dépeint la vie d’un couple, Jim et Caroline, qui plonge dans les affres les plus sombres de l’âme humaine : drogue, violence conjugale, prostitution, masochisme, maltraitance d’enfants et suicide… une œuvre désespérée sur l’incommunicabilité en amour. En réécoutant les chansons à la lumière de ces textes, on perçoit l’esprit torturé de son auteur, mais malgré tout, les musiques gardent toute leur beauté.

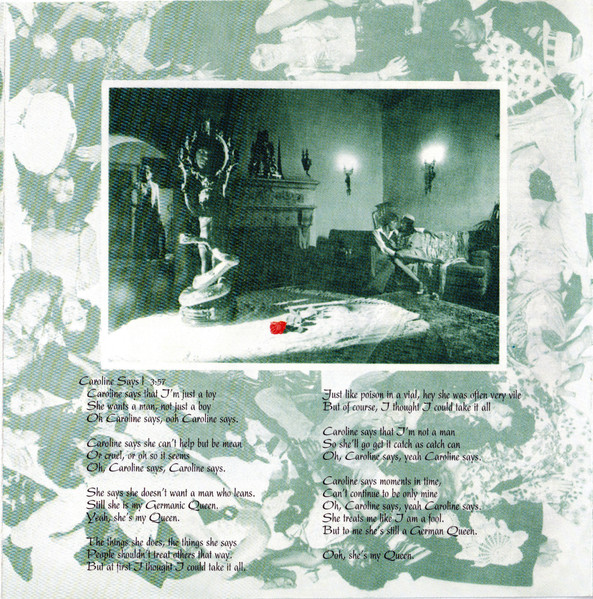

Les orchestrations de Bob Ezrin sont magnifiques et subliment les paroles tragiques. Les interventions des guitaristes Dick Wagner et Steve Hunter, ou des invités de marque Jack Bruce et Steve Winwood, ainsi qu’Aynsley Dunbar à la batterie donnent lieu à des moments épiques : le solo final de How Do You Think It Feels, les incursions baroques de Caroline Says I, le piano délicatement romantique de Caroline Says II, la basse presque dissonante de The kids qui rajoute au malaise des pleurs d’enfants, les chœurs fantomatiques de The bed, et l’envolée lyrique finale de Sad song.

Un disque triste, désespéré, mais beau, très beau. La marque d’un grand auteur-compositeur, qui a su s’entourer des meilleurs musiciens et arrangeurs afin de réaliser une œuvre intemporelle. Un album sorti il y a 50 ans.

© Jean-François Convert – Octobre 2023